发布日期:2025-08-16 07:40 点击次数:106

七月的上海,是溽暑精心熬制的一锅浓稠热汤。日头像一枚烧得白炽的炭球,悬在铅灰色的穹顶之上,肆无忌惮地倾泻着光与热。整座城市仿佛被扣在巨大的蒸笼里,柏油路面蒸腾起扭曲的热浪,烫得能烙熟鸡蛋。

这无处不在的燥热,逼迫着、挤压着城市里每一个喘息的角落——唯有那深深浅浅、纵横交错的弄堂深处,正酝酿着某种属于市井的、抵抗炎热的集体动静。

那便是——乘风凉。

老弄堂的夏夜长卷

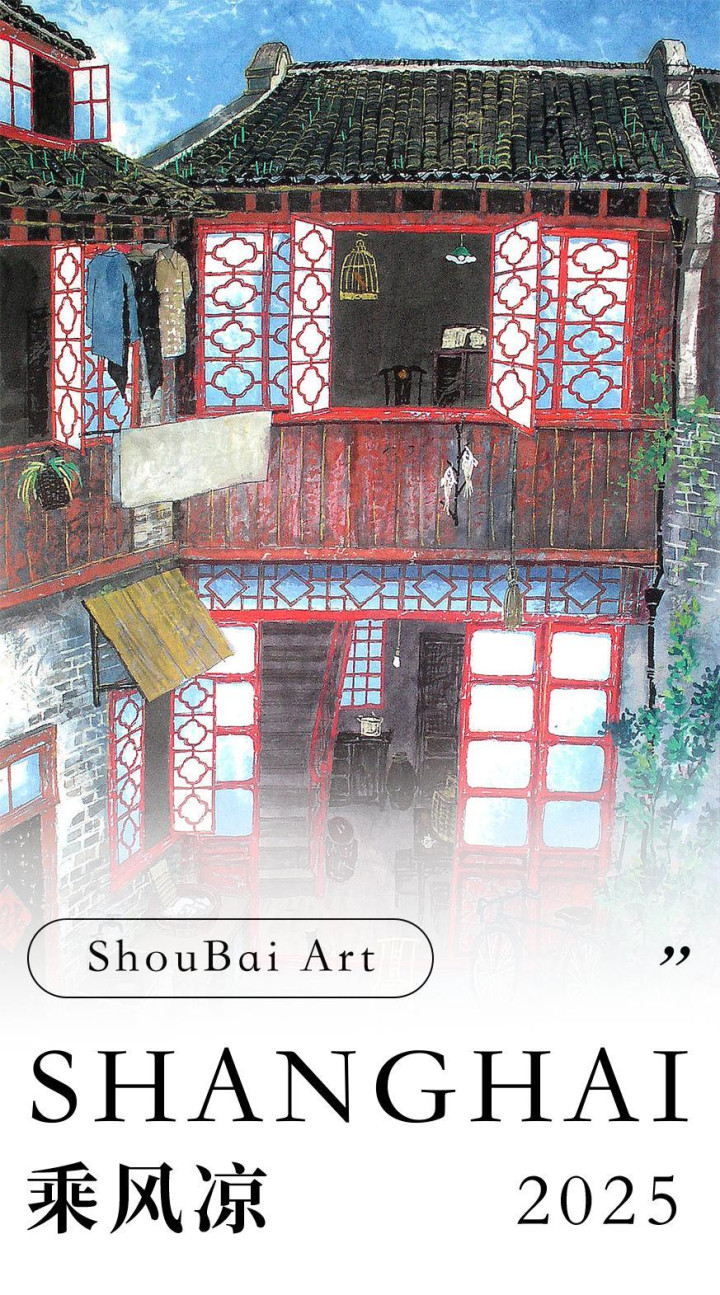

李守白-海派重彩-《栅栏门之一》2006年

记得老上海夏天的傍晚,弄堂深处,家家户户纷纷搬出藤椅、竹榻、小板凳,纷纷涌到巷子中间来。一时之间,木器、竹器在石条路上拖出长长的声响,吱吱呀呀,此起彼伏。

狭窄的弄堂渐渐被各式各样的乘凉家什塞满,原本静默的巷道,此刻已然被一种慵懒而微醺的喧闹浸透了。

李守白-海派重彩-《街坊》2006年

风,如一个顽皮的孩子,不知从何处钻出来,只从弄堂这一头倏忽奔窜到另一头,在人们身边兜转片刻,又迅疾地跑远。

它轻轻掀动女人额前微湿的几缕发丝,又拂过男人赤膊上滚动的汗珠——那汗珠沿着肌肉的沟壑蜿蜒,仿佛成了无数条发亮的小溪。人们纷纷仰起头,闭目迎向那转瞬即逝的清凉,宛如一群干渴的鱼儿,短暂触碰到水面的一刹那,便又重坠入燥热的深潭。

李守白-海派重彩-《小酌》2006年

此时,弄堂深处已然成为一锅滚沸的生活热汤。男人们袒露着黝黑胸膛,摇着蒲扇,或围坐一处,谈论着白日里做活计的苦乐,或闲谈些市井传闻。女人们则大多穿着单薄的衣裳,摇着蒲扇,用吴侬软语絮絮叨叨拉家常,间或夹杂着几声轻斥,唤回那些在巷口追逐嬉闹的孩童们。

孩子们哪里顾得上这些,只尽情地跳跃、奔跑、玩耍,热汗淋漓的脸上,沾着些尘土,眼睛却亮得惊人。角落的阴影里,常有个老人独坐,手捧一只被岁月磨得油润发亮的紫砂壶,任壶嘴里的水气袅袅蒸腾,他自岿然不动,静默得像一尊落满时光尘埃的雕像。

李李守白-海派重彩-《烟纸店之二》2006年

弄堂口,是巷中唯一稍显开阔的地方。此处常摆着几张宽大的竹榻,躺在上面的多半是上了年纪的老人。他们手执一把蒲扇,缓缓摇动,扇出的风,似乎也带着些迟缓的节奏,倒像是凝滞的空气里,一点一点艰难撕开的缝隙。竹榻旁边,多半立着一个竹夫人——那种中空透气的竹制抱枕,表面已被经年累月的汗气浸润得格外油亮,在昏黄灯光下泛着温润的微光。有人抱来刚从井水里捞出的西瓜,刀刃切开瓜皮那清脆的声响,在喧闹里也格外清晰。瓜瓤鲜红,清甜的汁水顺着刀刃往下淌,在石板上晕开一小片深色,旋即被暑气蒸干。人们纷纷围拢来,瓜分着这份带着井水寒气的甘甜,那凉意从舌尖直渗入心脾,仿佛整个身体都敞开了,任风穿堂而过。

李守白-海派重彩-《庭院》2006年

夜色渐浓,巷弄里的声响也渐次低下去。暑气却像迟迟不肯离去的固执客人,依旧盘桓于弄堂深处,闷热缠绕在每一寸肌肤上。许多人家索性把竹榻、凉席直接搬到了门口,大人孩子就横七竖八地躺在上头。昏黄的路灯光线,透过窗棂和藤蔓的缝隙,在人们身上投下斑驳的影痕。有的人辗转反侧,竹榻便发出吱呀的呻吟;有人则拿湿毛巾擦拭着身体,毛巾拂过皮肤的声音,在寂静里显得格外清晰。

不知哪家窗口飘出无线电里低低的戏曲唱腔,曲调绵长幽咽,似有若无,如丝如缕,缠绕在沉滞的夜色里,愈添几分迷蒙倦意。间或传来蒲扇在黑暗中拍打蚊虫的声响,那一下一下轻响,击打着沉滞的夜,仿佛替这凝重的黑暗,敲出了唯一一丝活着的节律。

李守白-海派重彩-《楼梯下》2006年

夜深了,人声几近消歇,只余下疲惫的呼吸声和断续的虫鸣,在暗夜深处交织。大多数人都已沉沉睡去,只有零星几处,尚有守夜人指间夹着的烟头,在浓稠的黑夜里明明灭灭,如同几粒不肯安眠的星火。

夜风终究是微弱的,唯有弄堂里的人们,早已谙熟于在炎热里寻得一片内心之静。他们泰然躺在硌人的竹榻上,在闷热中酣然入梦——这并非麻木,而是生活磨砺出的深长定力:他们懂得如何与酷暑周旋,在匮乏之中,依旧为自己开辟一方清凉之境。

这方寸之地的乘风凉,便是市井百姓与天地炎凉间一场不动声色的角力,是于狭窄处铺开的宽阔人生画卷。

艺术家李守白

李守白,1962年出生于上海,祖籍浙江上虞。当代重彩画家,海派剪纸艺术大师。现为中国民协剪纸艺术委员会副主任,上海市人大代表、上海市文联副主席、上海民间文艺家协会主席、上海市美术家协会会员、上海市工艺美术大师、上海华东师大、上海工艺美院客座教授。“非遗”海派剪纸代表性传承人。作品先后在国内外多地举办展会和参展;摘取包括中国文化部“文化遗产日奖”、中国文联民间文艺“山花奖”等在内的10多个金奖;被世界多国机构和私人收藏家收藏。

· 版权说明 ·

守白艺术–李守白

部分效果AI辅助创作

· END ·